遥かなる木霊

皆様、長い間、この掲示板をご利用頂いて有り難うございました。

残念なことに、来たる7月いっぱいで、この掲示板は運営している企業がサービスの提供を中止することになりました。

そこでこの掲示板は消滅することになりますが、しかしとても残念なことなので、別途々掲示板を私の方で作って別途運営することとしました。

そのアドレスは下記のとおりです。此れからは下記のアドレスの方でこれまで同様にご訪問、書き込みををお願いいたします。

https://www.rodo-center.jp/bbs/bbs.cgi

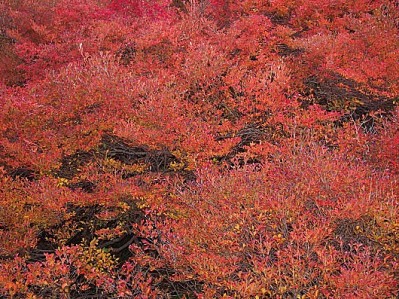

遥かなる木霊のギャラリー

森 卓郎さんの写真