地球温暖化-日本は何が出来るか (5)

投稿者:風鈴 投稿日:2010年 4月 3日(土)

外国依存 2 石油

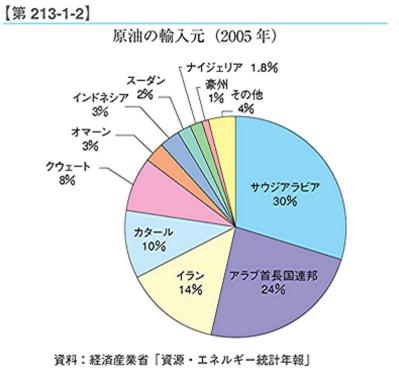

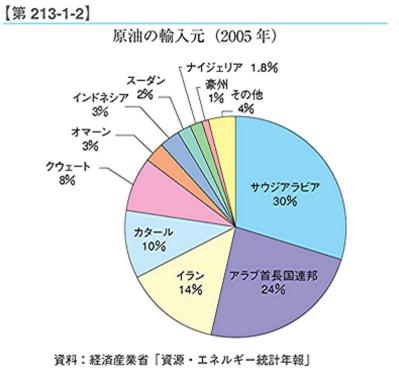

下の最初の円グラフを御覧下さい。これは日本が何処から石油を輸入しているかで、経済産業省の

エネルギー白書2007年版 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2007energyhtml/html/2-1-3-1.html

からで、一見で90%以上中近東からだと分かり、世界の原油の卸値は皆ほぼ同じなので、

結局は運送距離が比較的に近い中東になるのは当然でしょう。ここに以下のようにあります。

我が国は、2度の石油ショックの経験から原油輸入先の多角化を図り、中国やインドネシアからの原油輸入を増やし、

1968年に90%前後だった中東地域からの輸入の割合を1987年には67%まで低下させました。

しかし、近年我が国の中東依存度は再び上昇し、2005年で90.2%と非常に高くなっています(第213-1-3)。

どうして中東に依存が悪いのでしょうか。どこの国にしろ、このくらい依存するのは良くありません。

イランがプルトニューム濃縮をやっているらしく、アメリカが猛烈に反対ですが、日本は核兵器反対なので抗議

出来るでしょうか。それは駄目です。表に立つと石油を切られます。中国は資本と労力を出して、イラン国内で

共同油田開発もやっていますが、日本はアメリカとの防衛協定もあり、それも出来なく自分の政治が出来ません。

国際会議へ出ても、ベネゼラのチェヴェズ大統領みたいなのは困りますが、日本代表は何も言わず(言えない)で、

この位 inscrutable (訳が分からない)で focus pocus (焦点がボケてる)国の代表は他にありません。

経済が世界で2-3番目に大きいので、国民を代表して意見を述べるのが当然でしょうが、それもうっかり出来ない。

独立国の代表が自国の意見も言えない、のが日本の外交政策の実状です。

相反する国々の仲裁役にも成れず、と言ってスウェーデンみたいに「俺は俺の道を行く」ことも出来ない。

50年以上の国際舞台で「これでは良くない!」と言う政治家がいなかったのも不思議だと言えるます。

再び経済産業省の http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm に

●「平成20年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2009) があります。

わかりやすい「エネルギー白書」の解説のページ(平成20年度版)の中で ・本文(HTML)を選び

第3部 平成20年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の状況

第4章 石油の安定供給確保等に向けた戦略的・総合的取組の強化

へ行くと以下の解説があります。

第1節 資源確保に向けた戦略的・総合的取組の強化

1.石油供給源の多角化と自主開発の推進

(1) 資源確保の意義と取組

我が国は、主要先進国と比べてエネルギーの石油依存度が高く、また石油のほぼ全量を輸入に依存しています。

特に、中東地域への依存度が高いことから、原油の安定的な供給を行うためには、供給源の多角化を図るとともに、

自らが探鉱等を行う権利を有する自主開発原油を確保することが重要です。

しかしながら、安定的な供給源である自主開発原油の確保について、我が国はメジャーを有しかつ産油国である

米・英のみならず、非産油国である他の先進国に比べても大きく立ち後れた状況にあります。

石油開発事業は、莫大な資金と長いリードタイムを要するとともに、探鉱による油田発見の可能性、原油価格及び

為替レートの変動、更には産油国の政治経済情勢の変化等のリスクが極めて高いことから、

探鉱開発を継続的に行うためには、石油開発会社に十分な資金力、技術力、探鉱開発の知見が必要です。

このため、我が国としては、(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構によるリスクマネー供給等を通じて、

石油の自主開発、中核企業の育成に取組んできたところです。

また、近年、資源獲得競争が世界的に激化している中、エネルギー資源の確保を実現するためには、

資源国との互恵的、戦略的な関係を構築することが重要です。資源国の中には、産業協力や、教育協力、

文化交流等の多層的な協力関係を日本に求めているところもあります。

資源国のニーズを見極め、これに応じてきめ細やかに対応し、資源国との関係強化を図ることが重要です。

こうした取組を含め、我が国は、総合的な資源戦略の展開を通じて石油の安定供給確保を図ることが重要です。

2007年3月に改訂されたエネルギー基本計画に示されているように、資源外交の一層の強化、供給源の多様化、

我が国の資源開発企業に対する支援を通じた石油・天然ガス上流プロジェクトへの参画の推進、

主要産油国との総合的な関係強化等、官民一体となった戦略的・総合的な取組を強化していくこととしています。

具体的には、①開発企業による自立的な事業の展開等、②政府による積極的な資源外交、

③(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構や日本貿易保険等の支援や政府開発援助を含む様々な支援策が

一体となって機能することが総合的な資源戦略の展開を図る上で必要です。

(2) 海洋エネルギー・鉱物資源開発計画

また、他国の資源政策の影響を受けない安定的な供給源として、我が国の領海・排他的経済水域(EEZ)・

大陸棚に賦存する石油・天然ガスやメタンハイドレート等の資源が注目されるようになりました。

これら海洋における資源の探鉱・開発を積極的に推進していくため、2009年3月には、実用化に向けた

探査・技術開発に係る道筋(ロードマップ)等を示した「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」を策定しました。

わかりやすい「エネルギー白書」の解説とかですが、一体何を解説しているか分かりますか?

それに何か皆さん既に御存知でない新しいニュースがありますか?

「我が国としては、(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構によるリスクマネー供給等を通じて、石油の自主開発、

中核企業の育成に取組んできたところです。」とありますが、参照とか例が無くては全く focus pocus です。

「資源国のニーズを見極め、これに応じてきめ細やかに対応し、資源国との関係強化を図ることが重要です。」

とは何というのでしょうか?判断と行動が遅い日本政府が民間へ御説法ですか?「資源国との関係強化」とかですが、

人間関係も重要ながら、最終的には値段になります。買わなければならないので強い交渉立場には立てません。

これが白書というものかもしれませんが、これが日本政府の頭脳集団からでは心細くなります。

このような経済産業省、又はエネルギー庁の文献をあちこち見回って驚異的なのは、

「我が国は化石燃料を取り替えるエネルギー源を開発する必要があります」など、何処にも見つかりませんでした。

化石燃料が主要エネルギー源であり、それからのCO2放出を33%削減するには、化石燃料使用を33%削減するか、

他のエネルギー源に代えるか、の道しかありません。しかし需要が増す一方の社会で、何のエネルギー源にしろ

今日の社会から33%減らすのは不可能で、効率改善や省エネも長期的には大きな効果がありません。

いずれ化石燃料でないエネルギー源が必要ですが、エタノール生産で分かるように、今の段階では世界の1%需要さえ

満たせません。そこでCO2削減には妥協案になり、石炭から石油へ、石炭・石油から天然ガスへの比率を増やして

可能になりますが、そのような暫定的な段階、又は具体的な計画さえ何処にも見つからないのには失望です。

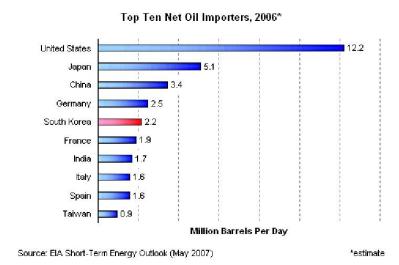

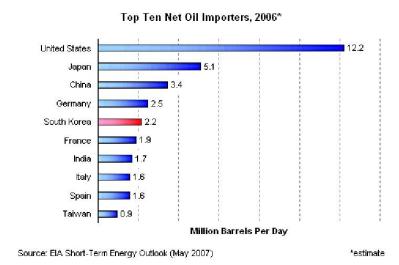

円グラフの下は世界で石油輸入が多い10カ国、トップがアメリカと日本で、負債でも両国が世界一とは

偶然ではないでしょう。多くの国も同じですが、1日に500万バレル(桶)以上の石油がないと、電気もつかない、

冷蔵庫に食べ物も入れられない、バスも車にも乗れない、電車も走らない、電話もかからない、テレビもITもない、

会社も仕事出来ない、お店も全部閉店・・・とか、これ等全てを他国に頼っているとは恐ろしいことで、

日本に恐慌を起こすのは「凄く簡単」、ミサイルなんか要りません。

過去50年以上、日本の指導者達が「極一部だけでもエネルギーの弱点を是正しよう」ともしなかったとは、

指導者であるべき政治家が「将来については如何に盲目であるか」と言う他に何と言えるでしょうか。