地球温暖化−将来への対策(1)

投稿者:風鈴 投稿日:2010年 2月 1日(月)

低カーボン・エネルギー

地球の温室効果は化石(カーボン)燃料、石炭、石油、天然(メタン)ガスの燃焼から出る二酸化炭素(CO2)が

主な原因だというので、これから将来50年の人間社会は新しいエネルギー源を探し続けることになるようです。

世界の大手石油会社シェルの二人の科学者、Gert Jan Kramer と Martin Haigh が12月に書いた記事、

”No quick switch to low-carbon energy” 「低カーボンエネルギーに早くスィッチ出来ない」と

http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7273/full/462568a.html にありました。

この記事では「再生可能エネルギー、renewable energy」と呼ばず「低カーボンエネルギー、low-carbon energy」

と言ってるのは興味ある点で、要点は次のようになります。

*新しいエネルギー技術を実用化するには時間の限度がある

*政府は、ある限定した技術が促進されるような政策を打ち出さなければならない

*エネルギー供給と消費で、効率上昇と省エネの仕事がもっと必要である

気候変化と戦う為に、世界全部のエネルギーシステムが今世紀半ば以前まで徹底的にオーバーホールされなければ

ならない。

しかし新エネルギーを早く供給できるだろうか。ある人は適切な報奨次第でインフォーメーション技術のように

早く出来ると言う。

そこで議論は、変えるのに幾らかかるか、誰が払うかに集中されているが、しかし費用よりも、現在ある

低カーボンエネルギー技術が如何に早く実用化するかの方が大切だと指摘したい。そう言うのも、

エネルギーシステムは巨大なので、十分に実用化するには、人間と産業界が適合するまでに時間がかかるからだ。

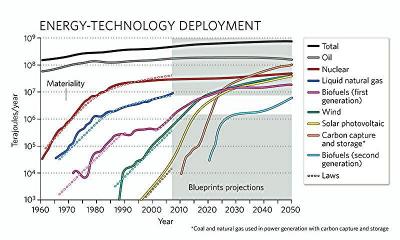

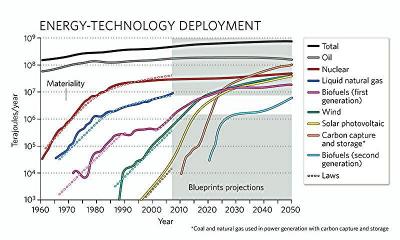

時間がかかることを下のグラフで説明して、原子力発電が上の赤い線で、小規模だったのが1960年で30年後に

拡張が止まり安定しました。液体ガスが原子力の下の青い線で1970年に始まり、40年後の現在未だ上昇中です。

バイオ燃料(アルコール、エタノール)の幼児期が1980年で将来は伸びると予測ですが、未だ原子力の

10分の1にもならず、風力発電は始めたばかりで現在急速に増加中ですが、未だ世界中で広く実用化の段階に

至ってません。

シェルの科学者なので、このグラフの Carbon Capture and Storage (略でCCS、CO2貯留)を取引のCERクレジット

にして政府も支援すべきだとの意見で、2010年後に増化を予測してますが、CCSについては次に

取り組んでみます。

何のエネルギー源にしろ、広く実用化されるまで驚くくらい同じペースで増加しも、実用化まで30年以上かかる。

これは自然の法則でなく、効率が高い機器の開発に時間がかかり、幾ら資金があっても産業界の能力が限られて

いるからだ。

例えば1993年以来、年に25%伸びている風力発電も、1980年代の50キロワットの風車での25%成長は

無理で、今日の強力な1ー5メガワット(20−100倍)で始めて可能になったように、数段階の開発に

時間がかかる。

過去には、どんな新しいエネルギー開発にも政府から何かの支援があった。これから十年の挑戦は、新エネルギーの

活用を歴史的パターンと同じ、もしくはそれ以上に如何に促進する為に、カーボン抜きのエネルギー政策を計画する

ことにある。

政策を作成する人は、技術開発段階に合った方針を打ち出さなければならない。

エネルギー政策などと政治が絡むと、日本機構の弱みが出て来ます。企業の能力には問題ありませんが、政府からの

助成金が無いと、採算がとれない「新エネルギー開発」などに取り組めません。現在は、民間企業もエネルギー庁も

経済産業省の管轄になり、学会も文部省の傘下で、官僚行政の下の政策では不十分です。

以前に「エネルギー問題は、産業ばかりでなく皆へ大きく影響を及ばし、政治家だけに任せられない重要さがあり、

官僚でない、経済連でない、議会へ将来の方向を助言できる独立機関が望ましいものです」とも述べました。

他の国の政治や機構が良いと言うのではありませんが、アメリカの場合は日本の省と同格の The Department of

Energy(略してDoS、エネルギー省) は1977年にカーター大統領により再編成され、エネルギー専門の研究

機関で、その中の科学部門だけでさえ、これから5年間7.8億ドルの研究基金を国中の大学、研究所、民間会社へ

出す計画とかです。

これは大した研究費ではありませんが、エネルギー開発は重要すぎる課題で、既成観念に縛られない組織があるべき

でしょう。

民間の研究所、企業、大学研究所から、エネルギー専門家を集めて構成された頭脳集団があり、省と同じ権限で、

そのような機関から発起された将来への政策がないと、残念ながら他国に追従し続け、現状からの改善がありません。

そこで政治批判から、シェルの科学者の記事に戻りますと、

最高に楽観的な青写真では、もし政策が低カーボンエネルギー開発に集中されたら、太陽光パネルは 2020年

までに、他の新エネルギーは2030年までに広く実用化され、歴史的なペースより早くなる。

2050年までには、効率改善とか電気の車のお陰で、今までの増加率で予測されている総エネルギー需要より

3分の1低いとなる。

というのが最善期待出来る新エネルギー活用の青写真だが、総エネルギーの3分の2は未だ化石燃料で、大気中の

CO2は550ppm**あたりで安定化する。(**注:1ppmは百万分の1で、550ppmは 550/1,000,000)

このレベルでは、CO2ばかりでなく他の温室効果ガス放出も入れると、非常に危険な気候変化になる。

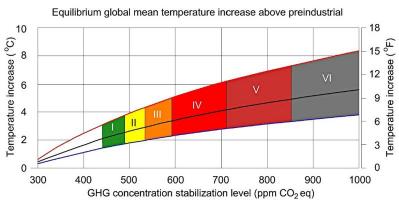

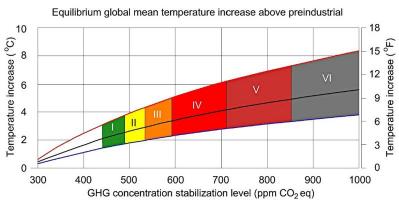

国連の科学者によると、現在の気温は産業時代以前より摂氏0.75高く、大気中のCO2は既に387ppmで、

気温上昇を2度以下にするには、CO2が450ppmくらいで安定しなければならない、と主張してますが、

このシェルの科学者の意見は「多くの新エネルギーが理想的に実用化されたとしても、450ppmは不可能だ」

なのです。

この最高に楽観的な青写真を作成するのに、現在の排気量取引も民間からの投資も十分でなく、政府が積極的に

パイロット・プロジェクトを支援するのが鍵である、との意見は以前に紹介したロムボーグ教授と同じになります。

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,665703,00.html

国際間でガス放出の合意もなく、取引も効果なく、低カーボンエネルギー開発へドイツのように北海で風車を

2千基建設、サハラ砂漠で太陽熱発電 Desertec みたいに強力な企画があっても地球の一部だけでは間に合いません。

日本には、そのような政策も大規模な企画も、研究費への投資もなく、野党の非難は政治家の選挙資金に集中して

いて、それも大切かもしれませんが、もっと重要な問題を政府に指摘すべきでしょうが、それは期待し過ぎと

言うものでしょうか。

どうやら海水面が5メートルくらい上がると仮定して、その問題対策の研究に力を入れた方が賢明みたいです。

エネルギーグラフの下は国連のIPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change、気候変動の政府間パネル)の

科学者のグラフで、横はppm目盛りで大気中のCO2の濃度を示し、縦は温度の上昇の目盛り、今は白い域で

387ppm、気温が摂氏0.75度高く、550ppmだと約3度くらい高くなると表示です。

海水面がどの位高くなるかは皆分らないでしょう。