地球温暖化−排気量取引(1)

投稿者:風鈴 投稿日:2010年 1月20日(水)

京都で誕生のCDM

京都議定書やマラケシュ合意で、開発国が途上国を援助するクリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism,

略でCDM)を捻出しましたが、実行するには複雑すぎて莫大な費用がかかり、CDMは表面上改善計画だけで、

実際は大した効果が無い名目ばかりのお役所仕事になる、と言う意見もありました。

多くの記事や文献を読むと、CDMはCO2放出削減への解決策ではなく、柔軟性を持たせる手段が

事実上ガス放出削減してなく、払う国の国民が犠牲になり、少数の団体や国の儲け(収入源)になってるみたいです。

京都会議から10年以上過ぎて参加国も排気量取引も増え、膨大な金が動くので、CDM金儲け専門商売も、

会社の株式相場みたいにCDM取引相場も出来て、益々大規模で複雑になりました。

地球温暖化は科学的問題でなくて、政治問題を活用しての金儲け手段にもなっているのが現状です。

CDMは国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change、略でUNFCCC)の

管轄の下で執行委員会が運営・管理しています。

途上国が「将来に放出ガスを削減又は吸収する事業」を提案し認可されると、

認証排出削減量(Certified Emission Reductions略してCER)となり、全部の事業計画は「推定ガス削減量」があり、

多くのCERは取引所に上場されているので、その時1トン幾らかの相場で売り買いされます。

このCERがどのように働くかですが、例えば、ある火力発電会社が同意された制限以上のガスを放出してとすると、

余分なガス放出量と同じくらいの削減量のCDM事業から買わなければなりません。簡単に言えば罰金と

言えるでしょう。

ヨーロッパでは、これを「カーボン税、carbon tax」と呼んでいるようですが、間接的にいずれ消費者が払います。

そこで発電会社が認可されたCDM事業を選び、受入国と交渉して同意になるとUNFCCCに申し込んで認可されると、

それがCERクレジットになり制限以上のガス放出を続行できます。途上国へ開発援助の形で支援金を払えばガス放出を

続けられるとは、実行し易いような方法とは言え「ガス放出削減」の観点からは全く怪しいとしか言えません。

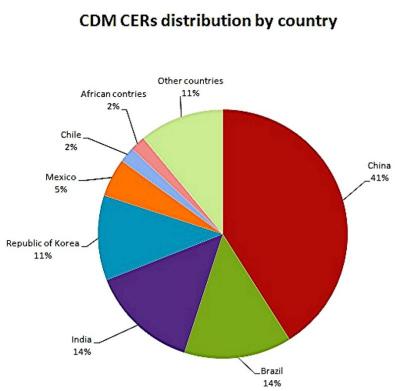

最初の円グラフはCDM事業で見積られている認証排出削減量(Certified Emission Reductions)の割合を国別で示し

中国41%、ブラジル14%、インド14%、韓国11%、メキシコ5%となっています。このグラフは昨年3月の情報で

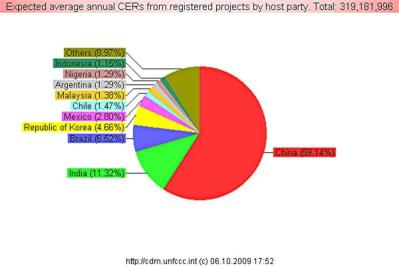

作成され、その下の円グラフは直接にUNFCCCのサイト http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html からで、

すでに認可され登録されている事業が『将来減少するであろうと予期される排気量』を(上の数字はトンの単位)

示しています。

両方同じ性質のグラフですが、下のグラフは中国が如何に熱心に登録しているか分り、これは又後で触れましょう。

そこで「全く道理が通らん!」のは「開発国・途上国の定義」で政治の臭さが強すぎて同意出来るものでは

ありません。

世界中からの人が集まると、先ず皆が賛成出来る決議が出ないのは当然ですが「これは怪しい!」と文句言わないと

踏まれて蹴られてばかりで、まー何と阿呆らしい、と思える海外援助が現在も続行されています。

途上国の定義は一人当たりの所得(GNP)に基ずいてですが、第一に古い情報で起案されて、その後毎年改正してなく、

それにGNPには国自体の財産と負債が入ってません。例えば日本の負債はGNPの約200%で、もし日本政府が破産して

負債を返済しなければならない、としたら日本全ての企業や人々が材料を自己負担で2年間タダ働きしなければ

なりません。

『負債を埋める債券発行元が多いほど、開発国と言える』と皮肉を言えるくらい負債は複雑で立ち入り出来ませんが、

GNPを基準に使うのなら、国の資産とGNP合計額から国の負債とかを引いた国民純所得が基準にされるべきでしょう。

このCDMの大問題は世界中の国々を10年間以上拘束の「払う国」と「貰う国」に分けたことだ、と信じます。

「貰うだけ」の途上国は助成金が当然となり、責任感も自主性もなく、突然に責任を要求されると「とんでもない!」

となり、それが今回コペンハーゲンでの中国とインドの方針に浮き出ています。温室効果問題は世界全部の国の責任

ですが、二つのグループに分けたので、十年以上経っても「開発国の責任だ」の対立関係から抜けられません。

中国は地域偏差が高く、人口が多いので一人当たりの所得が低いのですが、国の純所得は世界一で、

それに共産主義で国が一般民衆の所得を抑えることも出来るし、政府は他国と比較にならない大財産を抱えていて、

外国へ天然資源確保する為に投資している資金は驚異的な額で、これも調査が必要ですが、アフリカの支配層は

中国とお互いに恩恵さえあれば国も民衆も構わないの調子で、中国資金が根深く広がっているようです。

カーボン取引は「ガス放出削減」が目的ではなく、むしろ合法化された国際搾取手段みたいに見えます。

例を上げると関西電力が規制以上のガス放出で、CDM事業から中国のダム建設への援助金を払い、

関西電力も消費者の電気代を上げないと採算が取れない、という具合になり一般消費者が払うだけです。

中国への反対意見は決して中国一般大衆に対してではありません。全て中国への援助は国の財源を膨らませ、

それが軍事拡張、国外への投資、宇宙・武器開発にも使われるので大きな疑問ありです。

そこで現在の国際カーボン取引は、過度な表現では、中国政府の搾取を正当化している制度である、と言います。