地球温暖化−日本の政治と産業界(1)

投稿者:風鈴 投稿日:2009年11月18日(水)

前回に『政治家が国民を代表して、国民の利得の為に産業界と交渉する政治がいつの日に有り得るか』と言いました。

どうしたら可能になるか、の答えは簡単でありませんが、いつも大衆が犠牲になる政治は変えるべきです。

とは共産党議員からの発言ではありません。ドイツが現在やっている事です。何処の国にも理想的な政治は

ないにしろ、もう少し産業界の利得でなく、時代に応じ、国民個人への利得の為に『機構や制度改革する政治』が

欲しいものです。

先月末に以下のような記事を読みました

『環境省が、温室効果ガスを25%削減する中期目標の達成に向けて、ガソリンや軽油、石炭などすべての

化石燃料に課税する「地球温暖化対策税」を新たに導入する税制改正要望を、政府の税制調査会に提出しました。

税収の規模は2兆円程度で、来年度から導入したいとの要望で、税収金を、一般財源として太陽光発電などの普及、

住宅の省エネ化などの地球温暖化対策に充てる予定。』 一般財源に入れるのが怪しいと言う他に、

環境省と環境大臣の「視野の狭さと将来への洞察の無さ」には驚いてしまいます。

そのような反応でしたが、数日前に直嶋経済産業大臣が「環境省が要望の『地球温暖化対策税』を来年度からの

導入は、企業などへの影響が大きすぎ、時期尚早だ」と発言の記事を読みましたした。

「地球温暖化対策税」など怪しいのは同意見ですが、経済産業大臣は企業への負担を優先は分りますが、

いずれの大臣も「国民への負担の考慮が最優先!」であるべきではないでしょうか。

新大臣を非難するのは良くありませんが、理由は後で説明します。

その前のニュースで『経済産業省が、製造、配送、廃棄でどれだけ二酸化炭素を排出かの「カーボンフットプリント』

を商品に表示する制度を認可した』とありました。これは「イオン」が始めるとのことですが、全くお役所仕事の

「子供誤魔化し」でしかありません。家庭の廃棄で出される放出ガスは極わずかで、各生産会社の製造、配送基準では

宣伝でしかありません。

前の「再生可能エネルギー(6)」で

『日本では「省エネ」が強調されていて消費者が重荷を背負っていますが、膨大な無駄は電力産業界と組織に

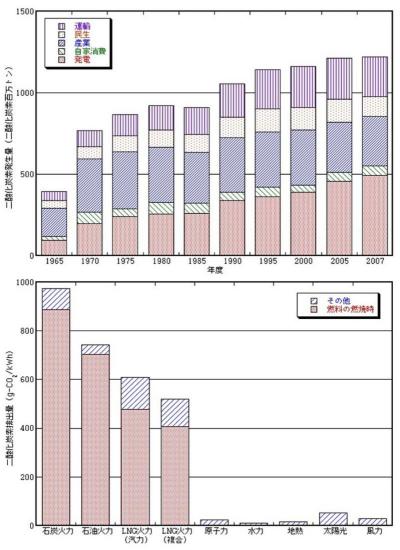

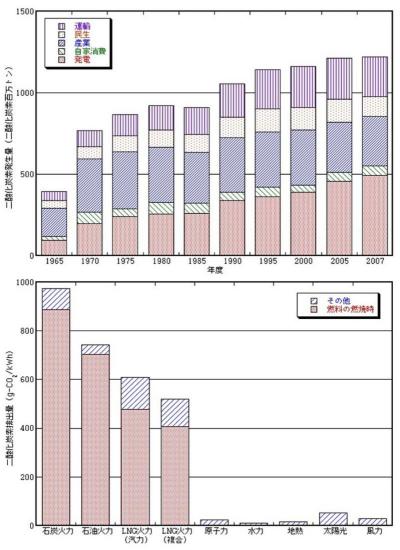

あります』と述べました。下の最初のグラフは、再生可能エネルギー(1) エネルギー総合工学研究所のエネルギー

講座からです。

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data6009.html

これは何がCO2放出しているかを示していて、年毎に増加しているのが分ります。1990年が基準ですので、

25%削減は、2007年から約33%削減で、1970年の放出レベルにならなければなりません。

そこで1970年の割合を見て下さい。

緑の部分が自家消費で極少なく、2007年と比べても増加していません。そこで『経済産業省が

「カーボンフットプリント』を商品に表示する制度を認可した』などは「子供誤魔化しで時間の無駄!」と

言いたいのです。

CO2放出を増やしたのは、発電所(電力会社)が圧倒的で、次に運輸(自家用より商業運送でしょう)、

それに民生です。

勿論家庭の電気消費が増えたのも一つの理由でしょうが、この間に電力会社は能率を全く改善していません。

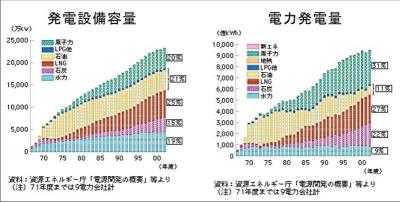

その下のグラフは何の発電が、CO2放出しているかを示し、石炭・石油の火力発電が最悪です。

そこで政府が石炭・石油火力発電所が多い電力会社に、2兆円でも5兆円でも貸与して、このグラフにある

LNG火力(複合)、効率が高い天然ガスのコジェネレイションへ『切り替えを義務』にすると、石炭・石油

火力発電のCO2放出が半分になります。

2兆円とか5兆円とか凄い大金ですが、政府が原子力発電に無駄使いした額に比べると、5兆円は

鼻紙に過ぎません。

火力発電をなくすことは出来ないので、将来への国内への投資にもなり、天然ガスのコジェネレイション

発電機の生産で、政府が失業者対策で再訓練・再教育に「納税者の金」を使ってますが、具体的な方向や

目的がない生活保護みたいで、再訓練・再教育の投資からの「実になる見返り」がない無駄金になります。

これは素人の案に過ぎなく、環境省と経済産業省が一緒に熟考して、このような素人の案より

良い計画を生み出すのが政治家と官僚の仕事ではないでしょうか。ただ新しい税金を追加し『一般財源』

として、現在さえ極わずかな『住宅の省エネ化』とか、太陽光発電などの普及に当てるだけでは、

何の思考もなく、環境省でもなく、知性が疑われます。

太陽光発電の目的は良くても、給電網を融通化し、電力会社の無駄を除かないと、微々たる結果しか

出ません。

つまり電力会社の組織、それに発電電力と消費の効率を上げることが、第一、第二、第三の仕事で

あるべきです。

それだけでも25%削減に近くなります。簡単すぎる答えですが、それを出来ない障害は何でしょうか。

それは、これまでに「蔓延った伝統ある組織と現状継続の思考」でしかない、が憶測です。

消費者に新しい税金を課する前に、環境省と経済産業省が先ずやるべき仕事は、「全ての火力発電所、

運輸会社のガス放出量をCO2に換算して公表する」ことでしょう。それさえやらずに消費者に「省エネ」

で税金追加とは、何と阿呆らしい!

小沢環境大臣が「2020年までに温室効果ガスの排出を25%減らすという目標の達成と国際的な

低炭素社会を作るために必要不可欠だ」と言ったと報道されてましたが、「先ず政府が、電力会社の

ガス排出を減らし、電力会社と制度の無駄をなくすのが一番不可欠であるはずです」と言わせて下さい。

大臣は国を導いていく立場なので、税金追加を公表する前にもっと調査と勉強をして貰いたいものです。

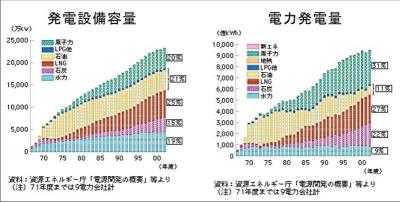

一番下の棒グラフは資源エネルギー庁からで発電設備容量と実際の発電量を示しています。

興味ある点は縦のグラフの単位が違い、左は設備容量で右は発電量、左の設備容量の目盛りを発電量に

直すと、最高目盛りの25,000万kwが2.5億kwで、

2.5億kw x 24時間 x 365日=21、900億kwhになります。

右のグラフの最高目盛りが10,000億kwh、つまり設備容量の半分以下で発電している、

ということになります。

もしこの計算に誤りがあったら御指摘下さい。

現在の発電量と設備容量の使用率は45%くらいで、設備点検、保守、修理とかで70%以上は

大変でしょうが、45%では疑問です。水力発電が設備の半分以下で活用されているのは貯水池に

水が無いから、が理由でしょうか。

では、どうしてそのような所にダムを建てたのでしょうか。

石油発電の半分は予備で待機しているのでしょうか。

このような設備は通常25%以下の効率で操業していると言えます。発電していない時間が

75%とは無駄でしょう。

『日本では「省エネ」が強調されていて消費者が重荷を背負っていますが、膨大な無駄は

電力産業界と組織にあります』を何回も何回も繰り返します。